保育園でトランポリンを導入する目的と効果

体幹とバランス感覚を楽しく育てる運動効果

トランポリンは、保育園児にとって遊びながら体幹を鍛えられる優れた運動ツールです。

跳ねるという単純な動作の中に、全身の筋肉を使う複合的な運動が含まれており、特に腹筋・背筋・下半身の強化につながります。

また、着地のたびに重心を保つためにバランス感覚が自然と養われ、姿勢保持能力の向上にも寄与します。

さらに、繰り返し跳ぶ動作は心肺機能の発達にも効果的です。

保育園では日常的に長時間外で遊ぶことが難しいため、室内で安全に体を動かせる遊具が求められます。

その点、トランポリンはコンパクトで設置しやすく、天候に左右されずに運動習慣を形成できる点で非常に有効です。

「遊びながら健康に育つ」という観点からも、保育園での導入は増加傾向にあります。

集団遊びを通じて社会性を育てる効果

トランポリンは一人ずつ順番に遊ぶ性質があり、保育園児にとって「待つ」「譲る」「応援する」といった社会的スキルを自然に学ぶ機会になります。

特に年少から年長にかけての時期は、他者と協調する態度を身につける大切な時期。

そのため、トランポリン遊びは単なる運動ではなく、社会性・情緒面の発達にも大きく貢献します。

また、他の子どもを見て「上手だね」「すごいね」と声をかけることで、ポジティブなコミュニケーション力も育ちます。

一方で、順番を守るためのルールを覚えることで、集団生活に必要な秩序感や自制心も養われます。

このように、トランポリンは遊びながら社会性を高める“教育的遊具”としても高く評価されています。

感覚統合と情緒の安定に与える良い影響

トランポリンの上下運動は、幼児期の脳の発達に重要な前庭感覚(バランス感覚)と固有感覚(体の位置感覚)を刺激します。

これにより、感覚の統合(感覚統合機能)が促され、動きのぎこちなさや集中力不足の改善につながるケースもあります。

特に感覚過敏や発達特性を持つ子どもにとって、リズミカルなジャンプは自己調整(セルフレギュレーション)の訓練にもなります。

また、トランポリンの弾む感覚には心地よいリズムがあり、情緒の安定にも寄与します。

緊張しやすい子や不安を抱える子が、跳ねることで気分転換できるという効果も報告されています。

安全な環境で保育士が見守りながら行うことで、園児一人ひとりのペースで心身の調和を促すことができます。

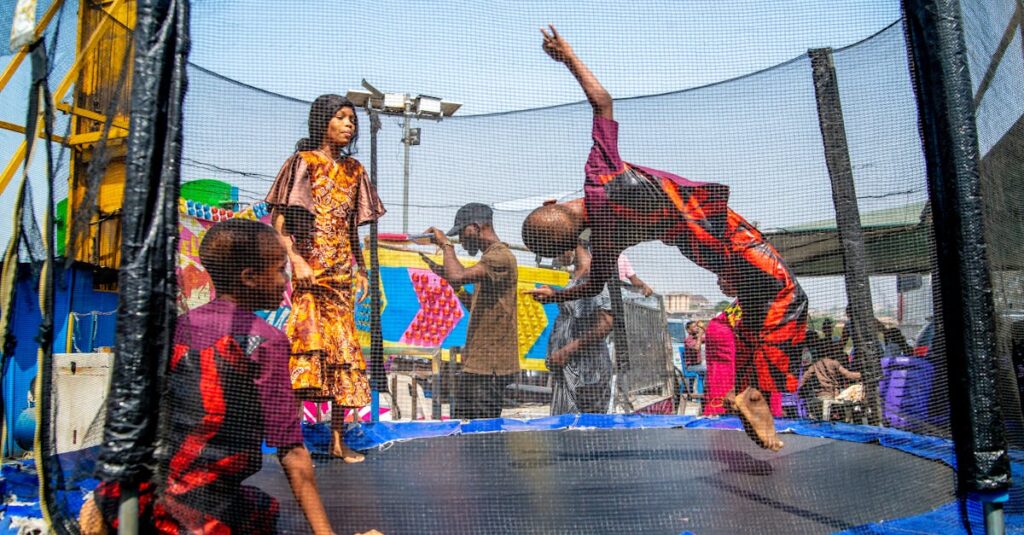

導入事例:都市部保育園での活用と保育士の声

東京都内や大阪市内などの都市部では、屋外スペースが限られている保育園で室内トランポリンの導入が進んでいます。

特に手すり付きタイプを導入する園では、「安全に使える」「子どもたちの笑顔が増えた」といった声が多く聞かれます。

ある東京都杉並区の保育園では、週2回のサーキット遊びに手すり付きトランポリンを取り入れています。

園長によると、「以前よりもバランス感覚が良くなり、転倒が減った」「運動が苦手だった子が自信を持てるようになった」といった変化が見られたそうです。

このように、保育園でのトランポリン導入は単なる遊具設置ではなく、発育・安全・教育の三位一体で考える取り組みとして注目されています。

保育園で使うなら“手すり付き”が必須な理由

転倒や落下を防ぐための最重要ポイント

保育園児は運動能力が発達途上であり、バランス感覚や脚力に個人差があります。

そのため、通常のトランポリンでは跳躍後の着地バランスを崩して転倒するリスクがあります。

特に3〜5歳児は重心が安定しにくく、ジャンプ中に横にずれたり、反動で後ろへ倒れたりすることが珍しくありません。

手すり付きトランポリンであれば、両手でしっかり握りながら跳ぶことで体を支えられ、転倒や落下を防げます。

さらに、跳ぶ高さを自然に抑えられるため、過剰な反発によるケガの防止にもつながります。

保育士が複数人の園児を見守る現場においては、「自立して安全に遊べる構造」が非常に重要です。

年齢別で見る安全使用の目安と手すりの高さ

保育園で使用する場合、手すりの高さは園児の胸の位置が目安です。

低すぎると支えにならず、高すぎるとジャンプ中にバランスを崩す恐れがあります。

一般的には、3〜4歳児で約50〜55cm、5歳児で60〜65cm程度が適正です。

また、年齢ごとの運動能力にも合わせる必要があります。

3歳児は歩行・ジャンプの基礎を学ぶ段階であり、トランポリンを導入する際は「1人ずつ」「保育士付き添い」が原則。

一方、5歳児はバランス能力が向上しているため、軽いジャンプ遊びやリズム運動にも活用できます。

年齢に応じた高さ調整や使用ルールの設定が、安全運用の鍵になります。

手すりの形状・素材で変わる安全性と使いやすさ

手すりの形状は、保育園での安全性に大きく関わります。

おすすめは「U字型」または「両手グリップ式」のタイプで、どちらも安定した握りが可能です。

円形のトランポリンに中央支柱があるタイプよりも、外側に支柱がある方が安定感が高く、園児が体を支えやすい構造になっています。

また、手すりの素材も重要です。

金属製の場合は滑り止めグリップカバーが必須で、冬場の冷たさや汗による滑りを防ぎます。

フォームラバーやPVCコーティング付きのものは、握り心地が良く、長時間の使用にも適しています。

安全性と耐久性を両立するためには、構造的な強度だけでなく子どもの手に優しい素材選びが欠かせません。

手すり付きタイプが保育士の安心と管理効率を高める理由

保育園での遊具管理は、安全性だけでなく保育士の負担軽減という観点からも考慮が必要です。

手すり付きトランポリンは、園児が自立して安全に遊べるため、保育士が常に隣で支える必要がありません。

その結果、見守りの負担を減らし、複数の園児を同時に安全に遊ばせることが可能になります。

さらに、転倒・衝突リスクが低いため、園全体の安全管理コスト(けが対応・報告など)も抑えられます。

保育士にとっても「安全設計の遊具を使っている」という安心感があり、日々の保育業務に集中できるようになります。

まさに“保育士の安全サポートツール”としても、手すり付きトランポリンは大きな役割を果たしています。

保育園用トランポリンの選び方チェックリスト

サイズと耐荷重は園児数・設置場所に合わせて選ぶ

保育園で使用するトランポリンは、まずサイズと耐荷重を基準に選びます。

一般的な家庭用サイズ(直径90〜100cm)では、園児が複数人で交代しながら遊ぶにはやや小さめ。

保育園では直径120cm以上・耐荷重100kg以上を目安に選ぶと、安定感があり安心です。

また、設置場所の広さも重要です。

トランポリンの周囲には最低でも50cm以上の安全スペースを確保し、壁や家具から離して設置しましょう。

特に園内ホールや遊戯室に置く場合は、収納や移動のしやすさも考慮することがポイントです。

折りたたみ式や軽量モデルであれば、日々の保育活動の切り替えもスムーズになります。

滑り止め・脚部キャップ・マットで安全性を高める

トランポリンの事故で多いのが「滑り」や「ズレ」による転倒です。

そのため、脚部には滑り止めキャップがついているか必ず確認しましょう。

また、床材によってはゴムキャップだけでなく、衝撃吸収マットを併用するのが理想的です。

床を保護すると同時に、ジャンプ時の音や振動も軽減できます。

特にフローリングや硬質床を使用している園では、防音マットやジョイントクッションマットの併用が推奨されます。

トランポリンの脚が金属製の場合は、子どもの足や指を挟まないようにカバー付きモデルを選ぶことも安全対策の一つです。

見た目以上に細部の設計が安全性を左右するため、製品写真だけでなく仕様書も確認しましょう。

安全基準マークとメーカー保証を必ず確認

保育園向けの遊具を導入する際は、必ず安全基準をクリアした製品を選びましょう。

日本国内では、玩具安全基準の「STマーク」や、製品安全協会の「SGマーク」などが代表的です。

これらは衝撃テスト・強度試験・有害物質検査をクリアした製品にのみ与えられる認証であり、子どもが使う遊具として信頼性の証となります。

また、メーカー保証やアフターサポートの有無も大切です。

保証期間が1年以上ある製品を選ぶと、万が一の破損時にも安心です。

海外製品を購入する場合は、日本語でのサポート体制や交換パーツの取り寄せ可否を確認しておくと良いでしょう。

安全マークと保証制度のダブルチェックが、保育園運営者にとってのリスク管理になります。

衛生面・メンテナンスのしやすさも重要な判断基準

保育園では多くの園児が交代で使うため、清掃や消毒のしやすさも重視すべきポイントです。

マット部分が取り外せるタイプや、防水性・抗菌加工が施されている素材であれば、日々の清掃が簡単です。

また、スプリング部分にカバー(安全パッド)が付いているモデルを選ぶことで、指挟みや埃の蓄積も防げます。

衛生的に保つためには、週1回のアルコール拭き取りや、季節の変わり目にパーツ点検を行うのが理想的です。

トランポリンは日常的に体に触れる遊具だからこそ、素材やメンテナンス性が安全管理に直結します。

安全性+清潔さの両立が、保育園の信頼を支える基本です。

おすすめの手すり付きトランポリン5選【保育園向け】

① DABADA(ダバダ)手すり付きトランポリン|高コスパ×高耐久モデル

DABADAは家庭用から業務用まで幅広く展開する人気ブランドで、保育園でも導入実績が多い定番モデルです。

直径102cmのワイド設計で、耐荷重は約110kg。

手すりは3段階調整可能で、園児の身長に合わせやすく、3歳〜6歳まで長く使えます。

最大の特徴は、静音設計とゴムバンド式構造です。

金属スプリングを使用していないため、ジャンプ音が静かで園内の他の活動を妨げません。

さらに、滑り止め脚キャップと厚みのある安全パッドが標準装備されており、安全性・耐久性・コスパのバランスが非常に優れています。

② リトルジャンパー(Little Jumper)手すり付きトランポリン|保育園専用設計

リトルジャンパーは、保育園・幼稚園向けに特化したトランポリンブランドです。

最大の特徴は、安全性を最優先に設計された頑丈なスチールフレームと、幼児の握力に合わせた柔らかいグリップ手すり。

さらに、安全カバーが厚めに設計されており、指挟みや摩擦によるケガの心配がありません。

跳躍面は滑りにくいナイロンメッシュ素材で、衛生的かつ長期間の使用にも耐えます。

また、組み立て不要の完成品で納品される点も、保育園導入時の手間を大きく減らします。

口コミでも「保育士の目が届きやすく、子どもたちが安心して使える」と高評価を得ています。

③ YaeiWorkers 手すり付き静音トランポリン|室内保育に最適な静音設計

YaeiWorkersのトランポリンは、静音性を追求したバンドテンション構造が特徴。

保育園の室内でも音を気にせず使えるため、午前保育・午後活動のどちらにも導入しやすいモデルです。

直径122cmと広めの設計で、園児がゆったりとジャンプできます。

高さ調整可能な手すりは、グリップ部分にフォーム素材を採用しており、小さな手でも握りやすく安全。

また、折りたたみ式で収納場所を取らないため、スペースが限られた都市部の保育園にも最適です。

デザインも落ち着いたグレー系カラーで、園内の雰囲気にも馴染みやすい点が人気の理由です。

④ funmarket ジュニアトランポリン|カラフルで子どもが喜ぶデザイン

funmarketのジュニアトランポリンは、カラフルなデザインと安全性能の両立が魅力。

手すり部分は柔らかいEVAフォーム素材で覆われており、握りやすく滑りにくい構造になっています。

また、支柱部分が外側に設置されているため、ジャンプ時にぶつかりにくい安心設計です。

マット部分は防水・防汚加工がされており、汚れてもサッと拭くだけで清潔に保てます。

「遊びながら体幹を育てる教材」として導入する園も多く、デザイン性と教育効果を両立したモデルといえます。

5歳児クラスまで対応しているため、卒園前まで長く使えるコスパの高さも魅力です。

⑤ Bodymaker キッズトランポリン with バー|運動指導向けのプロ仕様

スポーツブランドBodymakerが手がけるキッズトランポリンは、保育園だけでなく児童施設でも採用されている耐久性特化モデルです。

太めのスチールフレームと強力スプリングを採用し、安定感抜群。

バー(手すり)は取り外し可能で、成長や用途に応じて調整できます。

運動指導やリズム体操などのカリキュラムにも使えるよう、弾力性と反発力のバランスが最適化されています。

また、組み立てパーツの精度が高く、長期使用でも軋みや緩みが発生しにくい設計。

「園内運動遊具の中心」として導入できる本格派モデルとしておすすめです。

導入時の注意点と運用ルールの作り方

園児が安全に使うためのルールづくり

トランポリンを安全に運用するためには、まず園児が理解しやすいルール設定が欠かせません。

ルールは複雑である必要はなく、「一人ずつ跳ぶ」「順番を守る」「手すりを必ず握る」という3つを徹底するだけで事故リスクを大きく減らせます。

これを絵カードやポスターで掲示し、視覚的に伝える工夫をするとより効果的です。

また、最初のうちは保育士と一緒に跳ぶ練習を行い、弾み方や着地のコツを学ばせましょう。

慣れてきたら徐々に一人での使用に切り替えることで、無理のない安全ステップが確立します。

ルールを「守ることが楽しい」と感じさせる指導法も、長期的な安全教育に繋がります。

保育士が見守る体制と声かけのポイント

保育園でのトランポリン遊びは、保育士の見守りと声かけによって安全性が保たれます。

複数の園児が待機している場合、保育士1名は常に使用中の子どもの隣に立ち、もう1名が周囲を管理するのが理想です。

特に3歳児クラスでは、ジャンプのバランスを崩しやすいため、常に近距離でフォローできる位置に立つようにしましょう。

声かけのコツは、「跳んでるね、いいバランスだね」「次は〇〇ちゃんの番だよ」といった肯定的で安心感のある言葉を使うこと。

禁止や注意の言葉だけではなく、成功体験を強調することで、園児の自信と意欲を育てます。

保育士の見守りは単なる監視ではなく、「安全+成長を支える関わり」として意識することが重要です。

設置場所の選び方と環境整備の注意点

トランポリンの設置場所を選ぶ際は、まず周囲に十分なスペースを確保することが最優先です。

壁や棚などの硬い物体から最低50cm、理想的には1m以上離して配置します。

また、床材が硬い場合はジョイントマットやラバーマットを敷き、衝撃吸収と滑り防止を両立させましょう。

照明の明るさも重要です。

暗い場所では園児が着地位置を見誤る危険があるため、日当たりの良い室内や明るい照明下に設置するのが望ましいです。

さらに、換気を確保して熱がこもらないようにすることで、夏場の体調不良を防げます。

安全管理と快適性を両立させた環境整備こそ、保育園運営の質を高める鍵です。

定期点検とメンテナンスチェックリストの活用

トランポリンの耐久性は高いものの、毎日の使用で少しずつ消耗していきます。

そのため、月1回程度を目安に安全点検を実施することが大切です。

チェック項目としては、「手すりの固定ネジ」「マットの縫い目」「脚部キャップの緩み」「ゴムバンドの劣化」などが挙げられます。

点検時には、チェックリストを作成して記録を残すようにしましょう。

小さな異常も早期に発見・交換すれば、大きな事故を未然に防げます。

また、清掃も定期的に行い、マットの汚れや菌の繁殖を防止します。

安全管理の仕組みを“ルーティン化”することで、トランポリンを長く安心して活用できます。

まとめ|「安全+楽しさ」で園児の笑顔を育てる遊具へ

保育園でのトランポリン導入は“体・心・社会性”の成長支援

この記事を通じてご紹介したように、トランポリンは単なる遊具ではなく、園児の発達を多面的に支える教育ツールです。

体幹・バランス感覚を育てるだけでなく、順番を待つ・協力するなどの社会性を学び、リズム運動によって情緒も安定します。

まさに「遊びながら育つ」体験を、自然な形で日常保育に取り入れられるのがトランポリンの魅力です。

導入の際は、安全性を最優先に考えた手すり付きタイプを選び、保育士の見守り体制を整えることで、事故を未然に防げます。

園児が安心して笑顔で跳べる環境をつくることが、トランポリン導入の本当の目的といえるでしょう。

導入効果を最大化するための3つのポイント

1つ目は、年齢に合った安全設計のトランポリンを選ぶことです。

手すりの高さや跳躍面の硬さが適切であれば、転倒やケガを防ぎながら発達を促せます。

2つ目は、保育士による声かけとルール指導を徹底すること。

園児自身が「安全に遊ぶ意識」を持つようになれば、継続的な安全文化が根付きます。

3つ目は、定期的な点検とメンテナンス。

遊具の状態を確認し、常に安全で清潔な状態を保つことが、保育園全体の信頼を支える基盤となります。

これらのポイントを実践することで、トランポリンは一過性の遊具ではなく、園の教育理念を体現する存在へと変わります。

導入検討中の園へのアドバイスと補助金活用

近年、各自治体では保育園の遊具更新や安全対策を目的とした施設整備補助金が設けられています。

トランポリン導入費用の一部が補助対象となるケースもあり、特に「安全教育」「発達支援」を目的とした設備更新は優先的に採択されやすい傾向です。

申請時には「安全性向上」「教育的効果」を具体的に記載することで、採択率が高まります。

また、導入前にメーカーや販売店へ相談し、デモ体験・サンプル設置を行うのも有効です。

園児の反応や設置スペースとの相性を確認でき、導入後のトラブルを防げます。

小さな一歩が、園児たちの大きな笑顔につながることを忘れずに、前向きに検討してみましょう。

ずるゆるポイント|“安全×楽しい”を両立する園づくり

最後にお伝えしたいのは、「安全」は“守ること”だけでなく、“楽しむための前提”であるという考え方です。

手すり付きトランポリンの導入は、園児たちの成長を支えるだけでなく、保育士や保護者の安心にもつながります。

保育の現場では、安全対策が整っているからこそ、子どもたちは思い切り笑い、挑戦できるのです。

トランポリンは、子どもたちの未来を跳ねる力に変える魔法の遊具。

「安全」「楽しさ」「成長」を軸に、園児一人ひとりの輝きを引き出す保育環境をつくっていきましょう。

コメント