保育園で室内トランポリンを導入する理由と効果

運動不足解消と体力向上

現代の保育園では、子どもたちが外で自由に遊べる時間が限られているケースが増えています。

特に都市部では、安全面や天候の影響で屋外遊びが十分に確保できないことも少なくありません。

そのため、室内トランポリンは子どもたちの運動不足を解消する最適な遊具として注目されています。

ジャンプ運動は全身運動に直結しており、脚や腹筋、背筋をバランスよく鍛えることができます。

さらに、連続したジャンプ運動は心肺機能の向上にも効果があり、幼児期の体力作りに非常に有効です。

保育園に導入することで、子どもたちは室内でも元気に体を動かせる環境が整い、

自然と体力や筋力が向上するだけでなく、遊びながら健康的な生活習慣を身につけることができます。

また、運動量が増えることで、昼寝や就寝時のリズムが安定し、日々の生活リズムの改善にもつながるというメリットもあります。

集中力・情緒面へのプラス効果

トランポリンで遊ぶことは、身体的な効果だけでなく、精神面や情緒面への良い影響も報告されています。

ジャンプ運動はリズム感を養うと同時に、バランス感覚を刺激するため、脳の発達にもプラスに働きます。

特に、室内で遊べる安全な環境が整っていると、子どもは安心して思い切り遊ぶことができ、

結果として集中力や注意力の向上が期待できます。

また、成功体験を重ねることで自信がつき、情緒の安定にも寄与します。

例えば、トランポリンで一定の高さまでジャンプできたことや、

連続ジャンプができたことなど、小さな達成感を積み重ねることが、

自己肯定感や積極性の育成につながります。

さらに、集団で遊ぶ場合には順番を守る、譲り合うといったルールを学ぶことができ、

社会性の向上や協調性の発達にも好影響を与えます。

保育士の目の届く安全な室内環境で、身体と心の両方を同時に育むことができるのが、

室内トランポリン導入の大きなメリットです。

雨や冬でも遊べる室内遊具としての価値

屋外遊びが制限される雨の日や寒い冬でも、室内トランポリンは子どもたちの遊び場として活躍します。

保育園の施設内に設置することで、天候に左右されずに身体を動かす機会を確保できるため、

日々の運動習慣の維持が容易になります。

また、室内であれば周囲の安全管理がしやすく、保育士が目を配りやすい環境で遊ばせることができます。

その結果、事故リスクを最小限に抑えながら、安心して元気いっぱいに遊ぶことが可能です。

雨の日でも活発に遊べる環境があることで、子どもたちはストレスを発散でき、

体力や情緒の面でも安定した発育が期待できます。

室内トランポリンは、単なる遊具ではなく、天候に関わらず子どもたちの体と心を育む重要な設備として、保育園の遊び場の価値を大きく高めます。

子ども同士の関わり・協調性の育成

トランポリンは、個人で遊ぶだけでなく、複数の子どもたちが一緒に遊ぶことも可能な遊具です。

室内トランポリンを導入することで、遊びの中で自然と順番を守る、声を掛け合うといった

社会性や協調性の育成につながる学びの場を提供できます。

例えば、ジャンプの順番を守るために譲り合ったり、仲間が上手に跳べたときに褒め合ったりすることで、

コミュニケーション能力が育まれます。

さらに、集団での遊びではルールの理解や集団行動の経験を通じて、集団生活に必要な社会性を身につけることができます。

また、トランポリンは身体を使う遊びであるため、子どもたちのストレス発散にも最適です。

身体を動かしながら友だちと関わることで、心身ともに健やかに成長することが期待できます。

このように、室内トランポリンは、単なる運動遊具ではなく、子どもたちの心と体、そして社会性を同時に育む教育ツールとしても価値があります。

室内トランポリン選びで失敗しないポイント

保育園向けサイズ・耐荷重の具体例

保育園で使用する室内トランポリンは、子どもたちが安全に遊べるサイズと耐荷重を選ぶことが最も重要です。

家庭用の小型トランポリンと比べると、保育園向けは複数の子どもが順番に使ったり、体格差があっても安全に遊べる必要があります。

具体的には、直径1.2〜1.5メートル程度のサイズが一般的で、耐荷重は70〜100kg以上の製品を選ぶと安心です。

また、設置する場所のスペースを考慮し、トランポリンの周囲に十分な空間を確保することも大切です。

小型すぎるとジャンプ時に転倒のリスクが高まり、大型すぎると室内での設置が困難になるため、園の遊戯室や保育室の広さに応じたサイズ選定が欠かせません。

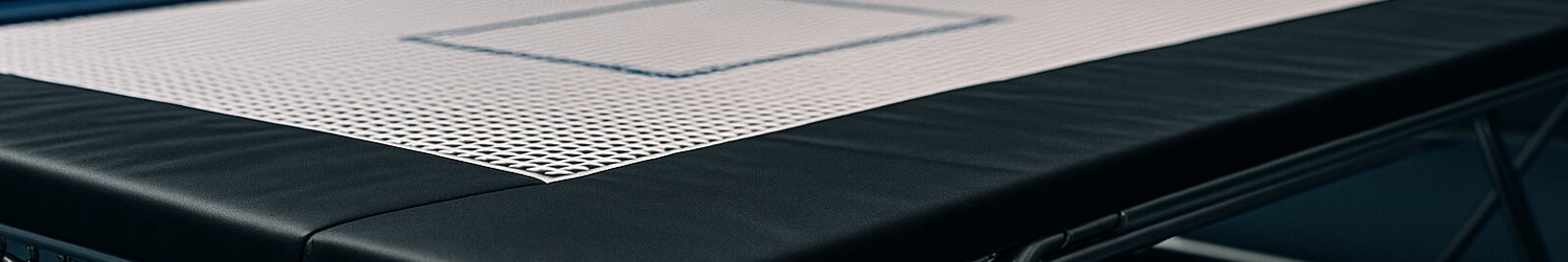

加えて、床に敷くマットと組み合わせることで、衝撃吸収性を高め、安全性をさらに強化することが可能です。

子どもの体重や利用人数を想定した上で、メーカーが示す耐荷重・安全基準を必ず確認しましょう。

素材・耐久性のチェックリスト

トランポリンの素材選びも非常に重要です。保育園で長期間使用することを想定すると、耐久性や安全性に優れた素材を選ぶ必要があります。

跳躍面には強化ナイロンやポリエステルなどの耐久性の高い生地が使用されている製品が適しています。

枠や脚部は、錆びにくく丈夫なスチール製やアルミ製が推奨されます。特に保育園では毎日複数の子どもが使用するため、強度不足の素材だと早期に破損するリスクがあります。

さらに、バネやゴムバンドも耐久性のある素材を使用しているか確認しましょう。

トランポリンの寿命を延ばすためには、使用頻度に応じた定期点検も欠かせません。

チェックリストとしては以下が目安です:

– 跳躍面の生地に破れやほつれがないか

– 枠や脚部に歪みや錆がないか

– バネやゴムバンドに緩みや劣化がないか

– 床やマットとの接触部分が滑らないか

このように定期的なチェックと、素材選びの段階で耐久性を重視することで、事故リスクを最小限に抑えることができます。

設置スペースと安全距離の目安

トランポリンを室内に設置する際には、周囲の安全距離を確保することが不可欠です。

トランポリンの周りに1メートル以上の空間を空けることが推奨されており、周囲に壁や机、棚などがある場合は、子どもがジャンプ中にぶつからないよう位置を調整します。

また、天井の高さも重要で、最低でも2メートル以上の余裕がある場所に設置すると安心です。

さらに、床には必ず衝撃吸収マットを敷き、万が一の転倒に備えます。

室内の遊戯室や保育室の広さに応じて、トランポリンのサイズを調整し、子どもが安全に跳べる範囲を確保することがポイントです。

設置時には、保育士が実際に子どもを遊ばせながら安全距離を確認することもおすすめです。

安全認証・保育園向け規格の確認

保育園でトランポリンを導入する場合は、製品が安全認証や保育園向け規格に適合しているかを確認することが必須です。

日本国内では、PSCマークやSGマークなどの安全基準をクリアした製品が安心です。

特に子どもが使用する場合、バネが外れにくい設計や、跳躍面の端がしっかり保護されているかなど、細かい設計の安全性も重要です。

さらに、保育園向けには複数の子どもが同時に使用することを想定した耐荷重や構造の確認も必要です。

導入前には、メーカーの仕様書や安全試験結果をチェックし、園内で使用する際のリスクを十分に把握しましょう。

安全認証の確認と、設置環境の安全対策を組み合わせることで、事故リスクを大幅に減らすことが可能です。

安全マットの選び方と導入事例

怪我予防に不可欠な衝撃吸収性能

室内トランポリンで最も注意すべき点は、子どもが転倒した際の怪我防止です。

そのため、トランポリンの周囲に敷く安全マットの衝撃吸収性能は非常に重要です。

マットの厚さや素材によって、転倒時の衝撃をどれだけ緩和できるかが変わります。

保育園で使用する場合、厚さ5〜10cm程度の衝撃吸収マットが目安とされています。

また、表面は滑りにくい加工が施されているかを確認することで、子どもがジャンプや着地の際に滑って転ぶリスクを減らせます。

トランポリンの周囲だけでなく、ジャンプ方向や移動ルートにもマットを敷くことで、予期せぬ転倒や衝突による怪我を防ぐことができます。

さらに、衝撃吸収マットは軽量で移動しやすい製品を選ぶことで、掃除や設置替えも簡単に行えます。

素材別のメリット・デメリット

安全マットにはさまざまな素材が使用されており、それぞれメリットとデメリットがあります。

一般的には、EVAフォーム、ポリウレタン、ポリエチレンなどが用いられます。

EVAフォームは軽量で扱いやすく、弾力性もあり、子どもに優しい感触です。ただし、耐久性はやや低めで、長期間使用すると表面が劣化することがあります。

ポリウレタン製マットは弾力性が高く、衝撃吸収性に優れていますが、比較的重く、設置や移動がやや大変です。

ポリエチレン製は耐水性があり、お手入れが簡単で清潔に保ちやすいのが特徴です。

保育園では、清掃のしやすさや耐久性を重視しつつ、子どもにとって心地よい素材を選ぶことがポイントです。

複数の素材を組み合わせたマットや、表面が抗菌加工されている製品もあり、衛生面での安心感も得られます。

厚さ・サイズ・お手入れ方法の比較

安全マットを選ぶ際は、厚さ・サイズ・お手入れのしやすさも重要なチェックポイントです。

厚さが十分でないと転倒時の衝撃が十分に吸収されず、厚すぎるとトランポリンの安定性に影響することがあります。

目安としては5〜10cm程度が一般的ですが、トランポリンのサイズや設置場所に応じて調整が必要です。

サイズは、トランポリン周囲を完全にカバーできるように複数枚で組み合わせるタイプがおすすめです。

また、洗浄が簡単で水拭きや除菌スプレーで清潔に保てるマットを選ぶことで、保育園の衛生管理も容易になります。

マットの組み合わせ方法や折りたたみ収納のしやすさも、日常の保育運営において重要なポイントです。

日々の掃除や園内の移動を考慮し、扱いやすい製品を選ぶことで、保育士の負担を軽減しつつ子どもに安全な遊び場を提供できます。

実際の保育園での活用事例

実際に保育園でトランポリンと安全マットを導入した事例を見ると、その効果がより具体的に理解できます。

ある都市部の保育園では、雨の日でも子どもたちが元気に遊べるよう、室内トランポリンと厚さ7cmの衝撃吸収マットを導入しました。

導入後は、子どもたちの運動量が増え、昼寝の時間が安定するなど、生活リズムの改善が報告されています。

また、マットを複数枚組み合わせることで、トランポリン周囲の安全範囲を確保し、事故や転倒による怪我もほとんど発生していません。

保育士の声としても、「子どもが安心して遊べる」「設置や掃除が簡単で運営負担が少ない」と高い評価を得ています。

こうした導入事例を参考にすることで、マットの選び方や設置方法、日常管理のポイントが具体的にイメージでき、園に最適な安全環境を整えやすくなります。

安全管理と遊びルールの工夫

保育士が安全に見守るポイント

室内トランポリンを安全に運用するためには、保育士の適切な見守りが不可欠です。

特に小さな子どもたちはジャンプの高さや着地のコントロールが未熟なため、常に目を離さず観察する必要があります。

具体的には、子どもたちがトランポリンに乗る前に人数を制限し、交代や順番を守らせることが重要です。

また、ジャンプの際には必ず周囲に障害物がないか確認し、転倒や衝突のリスクを最小限に抑えます。

保育士は子どもたちの体調や疲労の状態も観察し、無理なジャンプや長時間の遊びを避けるよう管理します。

さらに、子ども同士の衝突や押し合いを未然に防ぐため、指導や声掛けで適切な距離を保つことがポイントです。

保育士の目の届く範囲で、常に安全確認を行いながら遊ばせることで、室内トランポリンは安全かつ楽しい遊び場となります。

ルール設定で事故防止

トランポリンを安全に楽しむためには、子どもが守るべきルールを明確に設定することが欠かせません。

たとえば、「一度に乗るのは1人まで」「ジャンプの順番を守る」「周囲の友だちを押さない」など、具体的で分かりやすいルールを設けます。

ルールは紙や掲示物で視覚的に示すと子どもも理解しやすく、順守率が高まります。

また、子どもたちが楽しく守れるよう、ゲーム感覚で順番を待つ練習や、ジャンプ時の注意点を歌や掛け声にして覚えさせる工夫も有効です。

ルールを守ることで、転倒や衝突による事故を防ぐだけでなく、子ども同士のトラブルやケンカも減少します。

さらに、ルールを守った際には褒める、シールを貼るなどのポジティブなフィードバックを取り入れることで、子どもたちは自主的に安全行動を習慣化できます。

このように、保育園でのトランポリン遊びでは、ルール設定が事故防止と安全管理の基盤となります。

子どもが楽しく守れる工夫

安全ルールを守らせるだけでなく、子どもが楽しく守れる工夫を取り入れることで、遊びの質が向上します。

例えば、ジャンプの順番を「待つカード」で管理したり、交代を歌や掛け声で楽しく行ったりする方法があります。

また、着地の姿勢やジャンプの仕方を「動物の真似」など遊び感覚で教えることで、子どもたちは自然に安全行動を学べます。

さらに、トランポリンを使ったグループゲームやミニチャレンジを設定することで、協力や順番を守る意識が高まります。

こうした工夫を取り入れることで、保育士の指示だけでなく、子どもたち自身が主体的に安全ルールを意識できるようになります。

結果として、事故リスクを減らしながら、子どもたちは自由で楽しい遊びを満喫できるのです。

事故時の対応マニュアル

どれだけ安全管理を徹底しても、万が一の事故に備えておくことは非常に重要です。

保育園では、トランポリン遊びに特化した事故対応マニュアルを作成しておくと安心です。

マニュアルには、怪我が発生した場合の応急処置手順、保護者への連絡方法、医療機関への連絡手順などを明確に記載します。

また、定期的に保育士同士で訓練やロールプレイを行い、実際に起きた際にも迅速かつ冷静に対応できる体制を整えます。

さらに、事故の原因を分析し、再発防止策をマニュアルに反映させることも重要です。

トランポリンの遊び場では、事前のリスク管理と事後対応の両方がセットになって初めて安全性を確保できます。

保育園におすすめのトランポリン&マットセット厳選

予算別おすすめ商品(低・中・高価格帯)

保育園で導入するトランポリンとマットは、予算に応じて選ぶことが重要です。

低価格帯では、直径約1.2メートルの小型トランポリンと、厚さ5cm程度の衝撃吸収マットのセットが一般的です。

低予算でも安全基準を満たした製品を選ぶことで、室内遊具として十分に活用できます。

中価格帯では、耐荷重70〜100kg程度のトランポリンに加え、厚さ7〜8cmのマットを組み合わせたセットが主流です。

このクラスになると、耐久性や素材の質も向上し、保育園での長期使用にも耐えられます。

高価格帯では、直径1.5メートル以上の大型トランポリンや高性能衝撃吸収マットがセットになった製品もあります。

このクラスでは、複数の子どもが交代で使用しても安心で、マットも抗菌加工や折りたたみ収納可能なタイプが多く、保育士の管理負担も軽減されます。

予算に応じて必要な安全性と耐久性を見極め、園の運営に最適な製品を選ぶことがポイントです。

人気ブランドの比較と特徴

保育園用トランポリンは、複数のブランドが展開しており、それぞれ特徴があります。

たとえば、A社の製品は耐久性に優れ、脚部や跳躍面の設計が安全基準をクリアしているため、長期使用に最適です。

B社はマットの厚みや素材が優れており、衝撃吸収性能が高く、滑り止め加工も施されています。

C社は組み立てが簡単で、収納や移動がしやすい製品を提供しており、保育士の管理負担を軽減できます。

比較する際には、以下のポイントを重視すると選びやすくなります:

– 耐荷重やサイズ

– 素材の耐久性と安全性

– マットとのセット内容

– 組み立てや掃除のしやすさ

これらを比較することで、園の環境や子どもたちの利用状況に最適なブランド・製品を選ぶことができます。

保育園導入事例の紹介

ある都市型保育園では、中価格帯のトランポリンと厚さ7cmの安全マットを導入しました。

導入前は雨天時の遊びが限られていたものの、導入後は室内でも活発に体を動かせるようになりました。

子どもたちは順番を守りながら楽しく遊び、保育士の観察も容易になったため、管理負担の軽減にもつながっています。

別の郊外型保育園では、高価格帯の大型トランポリンセットを導入し、複数の子どもが交代で遊ぶことが可能になりました。

マットも厚く、安全性が高いため、保護者からも安心して遊ばせられるとの評価を得ています。

こうした導入事例は、製品選びや設置方法の参考になり、実際の運用イメージを持ちながら導入計画を立てることができます。

購入時の注意点や購入フロー

トランポリンと安全マットを購入する際には、いくつかの注意点があります。

まず、製品の安全認証や規格を確認すること。PSCマークやSGマークなど、国内の安全基準をクリアしているかをチェックします。

次に、園の設置スペースや利用人数に合ったサイズ・耐荷重の製品を選ぶこと。

また、搬入や組み立てが容易かどうか、マットの清掃や収納がしやすいかも確認ポイントです。

購入フローとしては、まず園内の現状確認と設置スペースの測定、次に予算と必要性能を整理し、複数の候補製品を比較します。

メーカーや販売店に問い合わせて、見積もりや設置サービスの有無も確認すると安心です。

最後に、園内での安全管理マニュアルやルールを整備し、保育士が安全に運用できる体制を作ることが大切です。

コメント