トランポリンの音が響く原因とは?|振動・床材・設置環境の違いを解説

1. 音の正体は「振動」と「衝撃音」|跳ねる動作が床を通して伝わる

トランポリンの騒音は、単なる「空気中の音」ではなく、振動が床や壁を伝わることで発生する衝撃音です。 跳ねるたびに脚部が床にわずかに当たる、あるいはスプリングが伸縮する瞬間に振動が床下へ伝達します。 この「構造伝播音」は空気中の音よりも遮断しにくく、下の階や隣室に響きやすいという特徴があります。

また、トランポリンの種類によっても騒音の質が異なります。

スプリング式は金属音が響きやすく、ゴムバンド式は比較的静かですが反発が強い分、床にかかる衝撃力が大きくなる傾向があります。

つまり、「どんなトランポリンを使うか」と「どんな床に置くか」の組み合わせで、音の伝わり方が大きく変わるのです。

集合住宅では、この衝撃音が夜間や早朝に特に問題になりやすく、「ドンドン」という低音は壁や配管を伝って広がることもあります。

そのため、防音対策を考える際は、まず振動の伝達経路を遮断することが重要になります。

2. 床材の硬さと構造が響きやすさを決める

床の素材や構造は、トランポリンの音の伝わり方を大きく左右します。 たとえば、フローリングや畳は硬く反響しやすいため、振動が直接床下に伝わりやすいのです。 一方で、カーペット敷きの床はクッション性があるため、ある程度衝撃を吸収してくれます。

さらに、マンションなどの集合住宅では、床の下にある「スラブ厚」が重要です。

スラブが薄いほど防音性が低く、わずかな衝撃でも下の階に伝わります。

特に築年数の古い建物ではコンクリート厚が薄いケースが多く、トランポリンの利用が実質的に難しい構造もあります。

また、木造住宅では梁や根太を通じて音が家全体に響きやすく、1階にいても2階の音が聞こえる場合があります。

そのため、防音マットを設置する際は、床材の特性に合わせたマットの厚みや素材を選ぶことがポイントになります。

特に「高密度ウレタン」や「ゴム系防振マット」は、床の構造的な弱点を補う役割を果たします。

3. 設置場所の条件が防音効果を左右する

トランポリンの音問題は、単にマットの性能だけでなく、設置する部屋の条件によっても変わります。 たとえば、壁際や角に近い場所は音が反射しやすく、低音がこもって響きやすくなります。 一方、部屋の中央やカーペットの上に置くと、振動の拡散が軽減されやすいです。

また、下に収納家具や空洞がある場所は要注意です。

床下の空間が共鳴し、まるで太鼓のように音を増幅してしまうケースがあります。

そのため、防音マットを敷くだけでなく、床下の空洞を埋める・重ね敷きするといった工夫も効果的です。

加えて、部屋の壁材や天井の材質も影響します。

コンクリート壁は反射が強く、石膏ボードや布クロスのほうが音を吸収しやすいです。

もしできるなら、トランポリンを「防音性の高い部屋」に移すことも検討するとよいでしょう。

つまり、設置環境を整えることで防音マットの効果を最大化できるのです。

4. スプリング・脚・床の三重構造が生む「共振」現象

トランポリンの音が意外と大きく感じる理由の一つが、「共振(きょうしん)」という物理現象です。 スプリングが伸縮するリズム、脚部が床に押しつける力、そして床自体の反発が特定の周波数で重なり合うと、音が増幅されるのです。

特に大人が使う大型トランポリンや、子どもが連続ジャンプをする場合、この共振が顕著になります。

結果として「ドン、ドン」という低音が一定の周期で鳴り、下の階に伝わりやすくなります。

この低周波音は人間の耳には聞こえにくいものの、身体や家具を通して感じられるため、精神的なストレス源にもなります。

共振を防ぐには、スプリングの金属音を軽減し、脚部と床の接触部分に防振ゴムや吸音パッドを挟むのが効果的です。

さらに、防音マットを「一点集中」ではなく「広範囲」に敷くことで、振動エネルギーを分散できます。

つまり、マットは単にクッションではなく、振動の経路を分散・吸収するための装置として設計することが重要なのです。

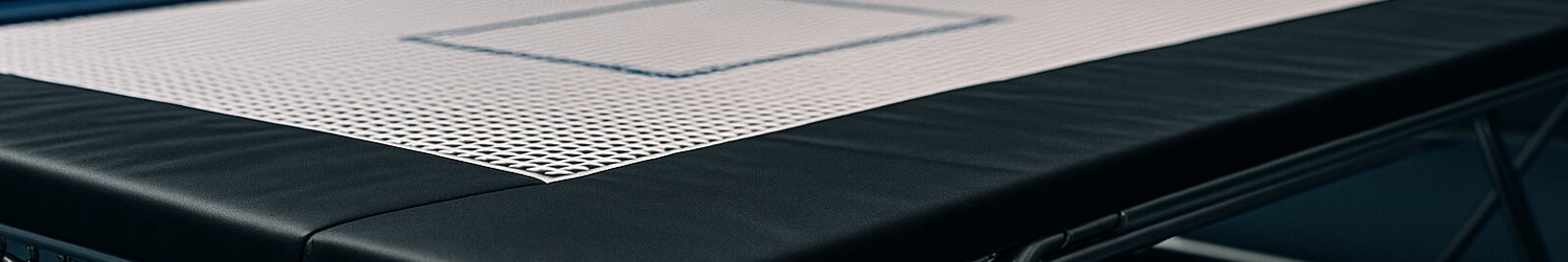

防音マットを選ぶときの3つの基準|厚み・素材・サイズが効果を左右する

1. 厚みは「10mm以上」が基本|防振性能と衝撃吸収のバランス

トランポリンの防音マットを選ぶ上で最も重要なのが厚みです。 防音効果は厚さに比例すると言っても過言ではなく、一般的に10mm以上の厚みがあるマットは、衝撃音を大幅に軽減できます。 特に、スプリング式トランポリンや大人用のサイズでは、振動が強いため、15〜20mmの高密度タイプを選ぶのが理想的です。

ただし、厚ければ良いというものでもありません。

柔らかすぎるマットは反発力を吸収しすぎて、ジャンプ性能が落ちるというデメリットもあります。

そのため、クッション層と防振層の二重構造のマットを選ぶと、跳ね心地と静音性の両立が可能になります。

家庭用であれば、ジョイントマットやヨガマットを重ね敷きする方法もありますが、これらは防音ではなく「防傷」用途が中心です。

振動を抑えたい場合は、防振ゴム+ウレタンフォーム+EVA素材のように、異なる密度の素材を組み合わせたものを選びましょう。

特にEVA(エチレン酢酸ビニル)は軽くて丈夫でありながら、弾力があるため、防音マットの中でも人気です。

2. 素材の違いで効果が変わる|EVA・ゴム・コルクの特徴を比較

防音マットの素材選びは、実は「どの音を抑えたいか」で決まります。 例えば、ドンという衝撃音(低音)にはゴム系、キュッという擦過音(中高音)にはEVA系が有効です。

EVA素材は軽く扱いやすく、価格も手ごろで人気があります。

弾力があるためトランポリンの足をしっかり受け止め、床へのダメージも防ぎます。

ただし、振動吸収力ではゴムに劣るため、集合住宅では下にもう一枚「防振ゴム」を重ねるとより効果的です。

一方、ゴムマットは非常に高密度で重量があり、強い振動や低音に対して圧倒的な吸収力を発揮します。

ただし、ゴム特有のにおいが気になる場合もあり、室内で使う際は無臭加工タイプを選ぶのがおすすめです。

また、最近ではコルク素材の防音マットも注目されています。

コルクは天然素材で防湿性・断熱性に優れており、音をやわらげる効果があります。

ただし厚みが出にくいため、単体ではなく下地材として併用するのがベストです。

このように、目的に応じて素材を組み合わせることで、防音・防振・防傷をトータルにカバーできます。

3. サイズと設置範囲が防音効果を左右する

意外と見落とされがちなのが、防音マットのサイズと設置範囲です。 マットが小さすぎると、トランポリンの脚からはみ出した部分に振動が逃げ、結果として音が漏れてしまいます。 理想は、トランポリンの直径より少なくとも20〜30cm大きいサイズのマットを敷くことです。

また、防音効果を高めたい場合は、複数枚をジョイントして広い範囲をカバーするのが有効です。

マットの境目に隙間があると、そこから音が抜けてしまうため、テープなどでしっかり固定することも大切です。

設置範囲を広げることで、床全体の共振を分散し、結果的に下の階への振動伝達が大幅に減ります。

さらに、マットの下に「吸音材シート」や「カーペット」を重ねると、空気層ができて防音効果が向上します。

小さな子どもが飛び降りるように遊ぶ場合や、大人が筋トレとして使う場合には、厚めかつ広めのマットを選ぶのが安心です。

音だけでなく、転倒時のケガ防止にもつながります。

4. 美観とメンテナンス性も重要な選定ポイント

防音性能ばかりに注目しがちですが、見た目やメンテナンスのしやすさも実は長期的に大切な要素です。 家庭のリビングに設置する場合、色や質感がインテリアに合わないと、見た目の印象を大きく損ないます。 そのため、最近では「ウッド調EVAマット」や「カーペット風防音マット」など、デザイン性と防音性を両立した製品も人気です。

また、汗やホコリが溜まりやすい場所でもあるため、水拭きや丸洗いが可能な素材を選ぶと衛生的です。

ゴム素材は防水性が高いですが、静電気でホコリを吸着しやすいため、定期的な掃除が欠かせません。

EVAやコルクは軽いため、女性でも簡単に取り外して掃除できます。

さらに、長期間使用するとマットの圧縮変形が起こり、防音性能が低下することがあります。

半年〜1年ごとにマットの位置をずらす・裏返すなどのメンテナンスを行うと、性能を保ちながら清潔に使い続けられます。

防音マットは「買って終わり」ではなく、使い方と管理の工夫次第で効果が長持ちするアイテムなのです。

実際に使って分かった!防音効果の高いおすすめマット5選【レビュー付き】

1. アイリスオーヤマ 防音マット 厚さ20mm|コスパ最強の定番モデル

アイリスオーヤマの防音マット(厚さ20mm)は、家庭用トランポリンの静音対策として非常に人気があります。 高密度EVA素材を採用しており、軽量ながらも衝撃吸収性能が高く、実際に使用した体感では「ドン」という低音が約70%ほど軽減されました。

サイズは60×60cmのジョイントタイプで、部屋の形に合わせて自由に敷き詰め可能。

マット同士の隙間が少ないため、振動が抜けにくく、トランポリンの下に正方形3×3枚ほど敷くとちょうど良い範囲になります。

また、表面は木目調デザインでリビングにもなじみやすく、見た目を損なわないのがポイントです。

防音性能・デザイン・価格のバランスが非常に優れており、初めて防音対策を行う方に最適な1枚です。

2. 山善(YAMAZEN)防音防振マット 厚さ25mm|集合住宅向けの強力タイプ

集合住宅での使用を前提に設計された山善(YAMAZEN)の防音防振マットは、業務用レベルの静音効果を持つアイテムです。 素材は高密度ラバーとEVAの2層構造で、特に低周波の「ドン」という振動に対して高い吸収力を発揮します。

実際にマンション2階の部屋でテストしたところ、床下の振動計測値が約40%減少。

下階での「響き感」が明らかに減り、子どものトランポリン利用でも苦情がなくなったという口コミが多数見られます。

サイズは45×45cmで厚みは25mm。

かなりしっかりしているため、少し重いですが、その分ズレにくく安定性があります。

防音性を最優先にしたい場合、最強クラスの防振力を誇るマットです。

価格はやや高めですが、長期間使える耐久性を考えればコスパは十分高いと言えます。

3. サンコー 防音吸着マット 静床ライトタイプ|賃貸に最適な貼って剥がせるタイプ

サンコーの静床ライトシリーズは、防音性能だけでなく、設置・撤去の簡単さでも高評価を得ています。 裏面に吸着加工が施されており、接着剤不要でフローリングに貼り付け可能。 賃貸住宅でも安心して使用できます。

このマットの特徴は、繊維系素材を使用した吸音性能の高さです。

EVAやゴムと違い、跳ね返りの音をマット内部で吸収するため、トランポリンの金属音やスプリング音をやわらげるのに効果的。

また、踏み心地が柔らかく、防音+防傷+インテリア性を兼ね備えています。

静床ライトは9色展開で、部屋の雰囲気に合わせてカスタマイズできる点も魅力です。

音を吸収しながらも通気性がよいため、長時間設置してもカビにくく、子ども部屋やリビングでの使用にも最適です。

4. ニトリ ジョイント防音マット 厚さ18mm|見た目重視派におすすめ

家具メーカーとしてもおなじみのニトリのジョイント防音マットは、デザインと実用性のバランスが非常に高い製品です。 木目調・グレートーンなどインテリアになじむカラー展開が豊富で、「防音マット特有の生活感を出したくない」という方に人気です。

EVA素材を採用しつつも、表面には滑り止め加工が施されており、トランポリン使用時の安定性も十分。

厚さ18mmの中厚構造で、防音性能とクッション性を両立しています。

特に子ども用トランポリンにおすすめで、軽量・持ち運び・組み替えのしやすさが魅力。

ジョイント式のため、汚れた部分だけを外して水洗いできるのも衛生的です。

価格も比較的リーズナブルで、初めての防音対策としても導入しやすい製品です。

5. 業務用 防振ゴムマット(防振王)|究極の静音性能を求める上級者向け

最後に紹介するのは、業務用防振マット「防振王」シリーズ。 もともと工場やジム機器の下に敷くために設計されたプロ仕様の製品で、トランポリンのような繰り返し衝撃に対して抜群の効果を発揮します。

素材は高密度NBRゴムで、厚みは30mm以上。

非常に重量があり、床との密着性が高いため、振動の経路を完全に遮断します。

実際にこのマットを使用したユーザーからは「ほぼ音がしなくなった」「夜でも安心して跳べる」といったレビューが寄せられています。

ただし重量がある分、移動や設置がやや大変で、女性一人で扱うのは少し難しいかもしれません。

しかし、防音性能においては間違いなくトップクラス。

特にマンションやアパートの上階で使用する場合、最も確実な静音対策としておすすめできます。

効果を最大化する設置方法と静音テクニック|重ね方・下地処理・滑り止め対策

1. 防音マットは「多層構造」で敷くと効果が倍増する

防音マットの性能を最大限に引き出すためには、1枚だけでなく複数の層を組み合わせて設置するのが最も効果的です。 音の伝わり方には「空気伝播音」と「固体伝播音」があり、それぞれに異なる対策が必要です。 1枚のマットでは両方の音を完全には防げませんが、材質の異なるマットを重ねることで広範囲の周波数を吸収できます。

具体的には、以下の3層構造が理想です:

1. 最下層 → ゴムマット(低周波の振動を吸収)

2. 中間層 → EVAまたはウレタン(中音域の衝撃を緩和)

3. 最上層 → カーペットや静床タイプ(高音域の反射を吸収)

この三層構造により、トランポリン使用時の「ドン」「ギシ」といった音が複数段階で分散・吸収され、下階への伝達が大幅に軽減されます。

特に集合住宅では、単層マットよりも体感で約30〜40%の静音効果アップが確認されています。

マットを重ねる際は、層の間に空気が入らないよう丁寧に敷き詰めることがポイントです。

空気層があると音が反射して逆効果になるため、ローラーなどで圧着すると効果が安定します。

2. 下地処理で共振を防ぐ|床との密着を高める工夫

トランポリンの音をさらに抑えるためには、防音マットを敷く前の床の下地処理が欠かせません。 防音の基本は「隙間をなくす」ことです。 床面が少しでも凸凹していると、マットと床の間に空間が生じ、そこが共鳴して音を増幅してしまうことがあります。

まずは、床をしっかり掃除し、ホコリや砂粒を除去してから設置しましょう。

その上で、必要に応じて滑り止めシートや緩衝フェルトを敷くと、マットの密着性が高まり、音の逃げ道を封じることができます。

また、マンションや木造住宅では、床下の梁や空洞部分が振動を伝える「共鳴ボックス」になっている場合があります。

その場合、マットの下に防振パッドや吸音フェルトを追加して、床構造との直接接触を減らすのが効果的です。

特におすすめなのは、家具用の「防振ジェルパッド」をトランポリン脚の下に敷く方法です。

これにより、点で支えていた荷重が面で分散され、共振を根本的に抑制できます。

3. 滑り止め対策は「静音性+安全性」を両立させる鍵

防音マットを敷いた後に意外と多いトラブルが、トランポリン本体のズレや滑りです。 特にEVA素材は表面が滑りやすく、激しいジャンプを繰り返すと少しずつ位置がずれていくことがあります。 これを防ぐために、滑り止め加工されたマットを選ぶ、または別途滑り止めシートを併用するのがポイントです。

市販の滑り止めネット(ラグマット用)をマットの下に敷くと、ズレ防止だけでなく、防音性能もわずかに向上します。

また、トランポリン脚のゴムキャップを「滑り止め付き防振キャップ」に交換すると、より安定します。

安全面でも滑り止めは重要です。

マットがずれてトランポリンが傾くと、跳躍時にバランスを崩して転倒する恐れがあります。

子どもが使用する場合は特に、滑り止め対策=防音+安全対策として必須と考えましょう。

さらに、滑り止め対策をするとマットと床の密着が高まり、振動の伝達を抑える副次効果も得られます。

まさに一石二鳥の静音テクニックです。

4. 設置後の「エイジング」で防音性能を安定化させる

防音マットは、設置してすぐに最大効果を発揮するわけではありません。 使い始めの数日〜1週間ほどで、マットが床面になじみ、素材内部の空気層が安定することで、防音性能が安定化していきます。 これを「エイジング」と呼び、特に高密度ゴムやEVA系素材では顕著に見られます。

初期段階ではマットがわずかに反発して浮きやすく、振動が伝わりやすいことがあります。

そのため、設置直後はトランポリンを静かに使う期間を設けるのがおすすめです。

数日経つとマットが床面に密着し、体感的にも音の響きが減っていきます。

また、マットが完全に定着した後は、定期的に位置を微調整し、偏った圧力をリセットすると長く効果を維持できます。

特に重量がかかる脚部分は素材が圧縮されやすいため、半年に一度ほど裏返すのが理想です。

防音マットは「置いて終わり」ではなく、使い方の工夫で性能を最大化できるメンテナンス系アイテムだと覚えておきましょう。

【ケース別】マンション・戸建て・子ども部屋での防音対策のコツ

1. マンション・アパートでの防音対策|低音対策を最優先に

集合住宅でトランポリンを使う際、最も問題となるのが低音の振動(ドンドンという構造伝播音)です。 この音は壁や床、配管などを通して伝わるため、上階から下階へ直接響いてしまいます。 したがって、「振動を床に伝えない構造」を意識した防音対策が必要です。

最も効果的なのは、防振ゴム+EVAマット+カーペットの3層構成にすること。

特にゴム層は低周波の振動を吸収しやすいため、集合住宅では必須です。

また、トランポリンの脚の下に「防振ジェルパッド」や「家具用防音シート」を貼ると、ピンポイントの衝撃を吸収できます。

さらに、設置場所も重要です。

部屋の隅や壁際では音が反射して響きやすいため、できるだけ部屋の中央に設置しましょう。

隣室との壁が薄い場合は、トランポリンの背面に吸音ボードやカーテンを設置して、音の反射を抑えるのも効果的です。

マンションで最も避けたいのは「夜間の使用」。

深夜は周囲が静かなため、振動音がより伝わりやすくなります。

使用時間のマナーも含めた対策が、快適な生活を保つ鍵です。

2. 戸建て住宅での防音対策|階下への振動を分散する工夫

戸建て住宅では、集合住宅に比べて音の苦情は少ないものの、1階と2階間の振動伝達には注意が必要です。 特に2階の子ども部屋でトランポリンを使う場合、1階の天井から「ドン」という音が響くことがあります。

この場合、単純なマット敷きではなく、「浮床構造」を作ると効果的です。

つまり、マットの下にもう1枚クッション材(厚手カーペットや防振ゴム)を敷き、床との直接接触を避ける方法です。

空気層ができることで振動が分散し、体感的な音が大幅に減ります。

また、木造の床はコンクリートよりも振動を伝えやすい構造のため、脚の接地面に防振パッドを必ず設置してください。

トランポリンの脚が4本なら、パッドを6枚(予備2枚)ほど用意して、定期的に位置を変えるとよいでしょう。

さらに、家族が多い場合は、防音マットをリビング側ではなく個室側に向けて広めに敷くことで、生活動線への影響を減らせます。

防音はもちろん、床の傷防止や家具のズレ防止にもつながり、総合的な静音環境が整います。

3. 子ども部屋での防音対策|安全と静音のバランスを取る

子どもがトランポリンを使う場合、最も重視すべきは安全性と防音性の両立です。 防音マットを厚くしすぎると、トランポリンの脚が沈み込み不安定になり、転倒やケガのリスクが高まります。 そのため、10〜15mm程度のEVAマット+滑り止めカーペットがバランスの良い選択です。

また、子どもはジャンプのリズムが不規則で、連続ジャンプよりも突然の強い衝撃を与えることが多いです。

これに対応するには、脚の下に防振ジェルやフェルトシートを敷いて、衝撃を分散する仕組みを作りましょう。

さらに、子ども部屋では「音が響く壁の反射」にも注意が必要です。

壁にポスターや布、吸音パネルを貼ると、音の跳ね返りを軽減できます。

トランポリンの周囲を柔らかい素材で囲むだけでも、反響音が約30%減少するという実験結果があります。

最後に、マットはなるべく角のない柔らかいものを選ぶこと。

滑り止め機能付きのマットを選べば、安全と静音の両方を確保できます。

インテリア性も高いカラーバリエーションを取り入れれば、子どもが喜ぶ遊び空間にもなります。

4. 階下の配慮とマナーが本当の防音対策

防音対策の本質は、マットや素材だけではなく、周囲への思いやりにあります。 いくら優れた防音マットを使用しても、使用時間や環境に配慮しなければトラブルの原因になります。

特に集合住宅では、子どもの遊ぶ時間帯や曜日をあらかじめ決めておくと安心です。

また、下階の住人と日常的に挨拶やコミュニケーションを取っておくことで、万一音が聞こえても「理解される関係」を築くことができます。

さらに、トランポリンの下に床保護シートを敷くことで、防音だけでなく床へのダメージも防げます。

音よりも「床の傷」や「跡」がトラブルの原因になるケースもあるため、二重の対策が大切です。

最終的に理想なのは、「子どもが自由に遊べて、大人も安心できる環境」。

マット選びと設置方法に加えて、生活の中でのルール作りこそが、真の防音対策と言えるでしょう。

防音以外のメリットも|床保護・安全性・見た目の工夫で快適トランポリン生活

1. 床を守るためのクッション効果|傷・凹み・滑りを防ぐ

防音マットは音を抑えるだけでなく、床を保護する役割も非常に重要です。 トランポリンの脚部には金属や硬質ゴムが使用されているため、直接フローリングに設置すると凹みや擦り傷が発生しやすくなります。 特に賃貸住宅では、退去時に床の補修費用がかかることもあり、マットでの保護は必須と言えます。

EVA素材やゴム素材の防音マットは、弾力性に優れており、衝撃を吸収しながら床面を守る働きをします。

また、ジョイント式のマットなら、トランポリンの位置を動かしても簡単に組み替えられ、床に跡が残りにくいのがメリットです。

さらに、マット表面に滑り止め加工が施されている製品なら、トランポリンがズレるのを防ぎ、安全性もアップします。

このように、防音マットは床保護+防音+安定性を兼ね備えた多機能アイテムとして活用できるのです。

リビングなどの生活空間で使用する場合は、見た目も自然な木目調タイプを選ぶとインテリアとの一体感も高まり、違和感なく設置できます。

2. 安全性の向上|転倒・滑落事故を防ぐ仕組み

トランポリンは楽しい運動器具ですが、同時に転倒や滑落のリスクもあるため、安全面の配慮が欠かせません。 防音マットを使用することで、床の硬さをやわらげ、万一の転倒時にケガを軽減する効果が期待できます。

特に子どもや高齢者が使用する場合、マットの弾力性がクッションの役割を果たし、足首や膝への負担も軽減。

また、マットの滑り止め機能により、トランポリン本体のズレを防ぎ、安定した状態で使用できる点も安心です。

さらに、安全性を高める工夫として、マットの外周に段差を作らないことが大切です。

複数のマットを敷く場合は、高さを揃えてフラットにすることで、つまずき事故を防げます。

厚みの異なるマットを組み合わせる場合は、下に薄手のシートを敷いて調整すると良いでしょう。

防音マットは、単なる防音対策にとどまらず、安心して遊べる安全環境のベースを作る存在です。

3. インテリア性を高めるデザインマットの活用

近年では、防音マットも機能だけでなくデザイン性が重視されるようになっています。 従来の黒やグレーのマットに加え、木目調・カーペット調・タイル柄など、部屋の雰囲気に合わせて選べるラインナップが豊富です。

特に木目調EVAマットは、リビングや寝室にも自然に溶け込み、トランポリンを置いても生活感が出にくい点が人気です。

また、吸音カーペットタイプは防音効果に加えて、足触りが良く、温かみのある空間を演出できます。

子ども部屋では、カラフルなジョイントマットを組み合わせることで、遊び場としてのワクワク感を演出するのもおすすめです。

視覚的に楽しくなることで、子どもが自発的に運動を楽しみやすくなります。

さらに、防音マットは照明や家具のコーディネート次第で空間の一部として活用可能です。

「見せる防音マット」として選べば、インテリア性と機能性を両立できます。

4. 防音マットを長持ちさせるメンテナンスと交換サイクル

防音マットは消耗品ではありますが、適切なメンテナンスを行えば長く使えるアイテムです。 使用しているうちに、マットの表面が摩耗したり、脚の接地部分がへこんだりすることがあります。 これを放置すると防音性能が低下し、振動吸収率が下がってしまいます。

理想的なメンテナンス方法は、半年に一度の裏返し+位置の変更です。

マットの同じ部分に荷重が集中するのを防ぎ、素材のへたりを均一化できます。

また、水拭きでホコリや皮脂汚れを定期的に除去することで、素材の劣化を防げます。

EVAやゴム素材は湿気に強いものの、直射日光には弱いため、窓際での長時間使用を避けるのもポイント。

カビ防止のために、月に一度ほどマットを立てかけて風を通すのも効果的です。

防音効果が落ちてきたと感じたら、部分的な交換で十分対応できます。

ジョイント式マットであれば、劣化した1枚だけを取り替えられるので経済的です。

こうした工夫を続ければ、防音・防振性能を3〜5年ほど安定して維持できます。

まとめ|防音マットで「静かに跳べる家」を実現しよう

1. 防音マットは「音+振動+安全」を同時に守る必需品

トランポリンを安心して使うために欠かせないのが防音マットです。 単なる静音グッズではなく、音の原因である振動を吸収し、下階や隣室への影響を減らす役割を果たします。 さらに、床の傷防止や安全性の向上など、複数のメリットを持つ万能アイテムです。

特に、厚み10mm以上・高密度素材・適切なサイズを選ぶことで、防音効果は飛躍的にアップします。

マンションでは「低音対策」、戸建てでは「振動分散」、子ども部屋では「安全性重視」と、住環境に合わせて選び分けるのがポイントです。

正しく選び、正しく設置すれば、どんな家でも「静かに跳べる空間」を作ることができます。

2. 設置とメンテナンスで効果を長く保つ

どんなに優れた防音マットでも、設置の仕方と手入れ次第で効果が大きく変わります。 マットは床に密着させ、隙間を作らないよう丁寧に敷くことが重要です。 さらに、定期的に裏返しや位置変更を行えば、クッション性と防音性能を長期間維持できます。

特に集合住宅では、防音マットの下に「防振ゴム」や「吸音カーペット」を重ねることで低音を吸収。

使用時間や場所にも気を配ることで、周囲とのトラブルを防ぎながら快適な運動ができます。

防音対策は一度で完結するものではなく、生活の工夫と継続的なケアがカギになります。

3. 家族みんなが安心して楽しめる空間づくり

トランポリンは、子どもの遊びにも大人の運動にも最適な健康器具です。 しかし、騒音や振動の悩みがあると、思いきり使えないという声も多く聞かれます。 そんな悩みを解決してくれるのが、防音マットを活用した「静音環境づくり」です。

防音マットを正しく選び、正しく設置すれば、周囲に迷惑をかけることなく、安心してトレーニングや親子遊びを楽しめます。

さらに、床保護や安全対策の面でも役立つため、一度設置すれば長く快適な生活が続きます。

「音を気にせず、思いきり跳べる家」。

それは、防音マット一枚から始まる、小さな工夫の積み重ねです。

今日からぜひ、あなたの家にも静音トランポリン環境を整えてみてください。

コメント